20252/5

【海外遊び場紹介チャンネル】ドイツ編 エピソード1Angebot【日本語訳:申し出、提案】

TOKYO PLAYが持っている国内外のネットワークを活かして、海外での遊びに関する素敵な取り組みを紹介していきます。

文化や社会の背景によって、遊び場の考え方や作り方は国によってさまざまです。他の国の子どもの遊び場(遊ぶ場)がどのように作られているのかを知ることで、普段とは違った新しい発見があるかもしれません。

この企画が、みなさんにとって新たな気づきのきっかけになれば幸いです。

岡田真理子さん

ご主人の仕事の関係で2021年に家族と共にドイツに駐在し、現在ドイツ滞在4年目を迎えている。ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン州の州都デュッセルドルフのオーバーカッセル冒険遊び場で Praktikum(実習生)として活動中。

ドイツの冒険遊び場で働く中で経験したことを子どもの遊びの活動に携わっている方々にエピソードごとにお伝えできたらと思い、今回のコラムを執筆している。

エピソード1Angebot【日本語訳:申し出、提案】

私は2024年6月から、ドイツのオーバーカッセル冒険遊び場で週に1回催し物をする活動をしています。オーバーカッセル冒険遊び場では求人がなかったので、履歴書と志望動機をメールで送った後、面談になりました。

参考になる前例もなく出たとこ勝負と覚悟をきめて臨んだ面談当日。迎え入れてくれたぺダゴーゲ(Pädagoge【教育の資格を持った職員】)*1のLさんはとても優しそうな若い女性でした。

「園内を歩きながら話しましょう」と言われ、用意してきたドイツ語メモが見られず慌てました。しかし一番言いたいことは暗記していたので、なんとかなりました。

-768x1024.jpg)

「あなたの提案(Angebot)は何ですか?」

園内一周してきたら責任者のペダゴーゲFさんも来て3人で面談。

Fさんは落ち着いた佇まいながら、ただ者でない感じがする男性で冒険遊び場の責任者です。

志望動機やNPO活動歴などの説明をしていると2人からしきりに「あなたの提案(Angebot)は何ですか?」と聞かれ面食らってしまいました。

なぜなら、突然やってきた外国人だし、初めは園内掃除や、動物の世話、よくて子どもの見守りなどの補助的な仕事だろうと思っていたからです。

「馬の世話の経験はありません」などの例文の練習はしてきましたが、最初から主体的に働くとは思っていなかったので自分からの提案事項は考えていなかったのです。

「経験はありませんが、挑戦してみます」

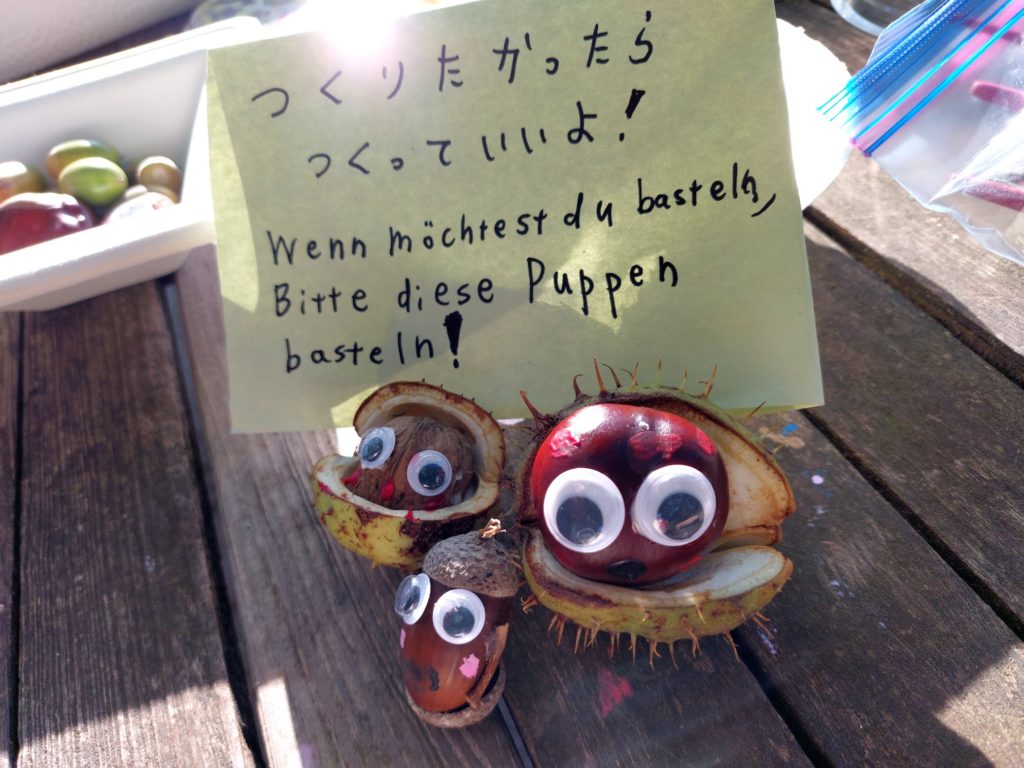

苦し紛れに出てきたのは、「日本の遊びを紹介できます」という答えでした。なんとか質問を打ち返したと思ったら、今度はぺダゴーゲのお2人から「では来週から週に1回冒険遊び場で催し物を主催してほしいのです」と言われ、聞き間違いかと思いました。

日本にいたころですら、子ども向けの催し物に参加したことはあっても、主催したことは一度もないのです。ましてやドイツ語で催し物をするなんてとんでもない無茶ぶりです。

しかしどうしてもここで働きたい、という思いから「経験はありませんが、挑戦してみます」と答えている自分がいました。2人のペタゴーゲからは日本人が応募してきたのは知る限り初めてで、日本人学校が近いので日本人の子どもたちがたくさん遊びにくるが、言葉の壁がありドイツの子どもたちとの交流がむずかしい、ドイツの子どもたちと日本の子どもたちを結びつけてほしいと言われました。

面談を通して感じたのは、たとえ外国人であっても、ある程度の経験がある場合、主体的で自立した働き方を求められるということです。

すぐに実践できる即戦力というよりは「あなたが冒険遊び場に提供できる価値はなんですか?」「あなたは私たちのために何ができますか?」ということを言語化して説明することを強く求められた面談でした。

面談の結果、私は週1回、就学年齢(6歳から14歳)のみ入場できる日*2に開園直後の14時半から17時半まで催し物をするボランティアの実習生(Praktikum:【実習生】)として働かせてもらえることになりました。

来週からいきなり本番になるイベントをどうしようかなと考えながら、ずっと憧れだったドイツの冒険遊び場にこれから関わっていけることにわくわくした帰り道でした。

次回は初回の催し物の様子について書いていきたいと思います。

*1 ぺダゴーゲ(Pädagoge【教育の資格を持った職員】)について

ペダゴギック(Pädagogik)とプレーリーダーとの違いについては重要な課題なので、現在、冒険遊び場の責任者の方に質問し、くわしく調べています。冒険遊び場はペダゴギック(Pädagogik)【日本でいう教育学】の中の社会教育学(Sozialpädagogik)の要素が大きいようです。別の機会にまとめて書きたいとおもっています。

*2 就学年齢(6歳から14歳)のみ入場できる日

冒険遊び場の責任者Fさんに大人が入場できない日があるのはどうしてか聞いたところ、対象年齢の子どもが自由に遊べる空間を確保するため(“Raum für Freiheit“)と回答してくれました。

コロナ前は毎日大人も入園できたそうですが、小さな子連れの親子が多く来るので対象年連の子どもたちが思い切り遊べない場面が多く場所の共有が難しかったため入場制限を設けたといっていました。

私のドイツ人の友人(息子の友達のお母さん)は冒険遊び場に大人が入れない日があるのは、ドイツでは“子どもたちの自立”を子育ての目標にしているからだと思うと話してくれました。

大人が口を出したり、手伝ったりできない状況のなかで、もし問題がおきても子どもたちが自分たちの力で解決できるような環境を確保しようとしているからだと思っているとのことでした。

私個人としても、Fさんがいうような“空間的な自由の確保”、友人が話してくれた“精神的な自由の確保”という2つの自由を保障するために冒険遊び場には大人が入れない日を設けているのではないかと考えています。

*3ドイツ語の訳、発音については

在間 進 編集責任『アクセス独和辞典 第4版』三修社、2021を参照。