20255/15

【海外遊び場紹介チャンネル】ドイツ編 エピソード3 「Lebensgefühl【日本語訳 生きている実感】」

TOKYO PLAYが持っている国内外のネットワークを活かして、海外での遊びに関する取り組みを紹介していきます。

ドイツ編では、オーバーカッセル冒険遊び場で Praktikum(実習生)として活動されている、岡田真理子さんが現地の様子を執筆しています。

この企画が、みなさんにとって新たな気づきのきっかけになれば幸いです。

エピソード1・エピソード2はコチラから。

Lebensgefühl【日本語訳 生きている実感】

第3回目のコラムは今まで私がドイツの冒険遊び場で行った催し物の中から、子どもたちも自分も特に楽しめた催し物について書いていきたいと思います。

私が催し物をして、一番うれしいのは子どもたちのワクワクがこちらまで伝わってくる時です。

ワクワクが自走すると「ひらめき」が生まれ、その「ひらめき」を自分で形にできたとき、ドイツの子も日本の子も同じ満足した笑顔をみせてくれます。この笑顔には「今・ここ」に集中している子どもの姿、「生きている実感」があふれています。

この瞬間に立ち会えたとき、私は何かとてつもない贈り物をもらったような気持ちになるのです。

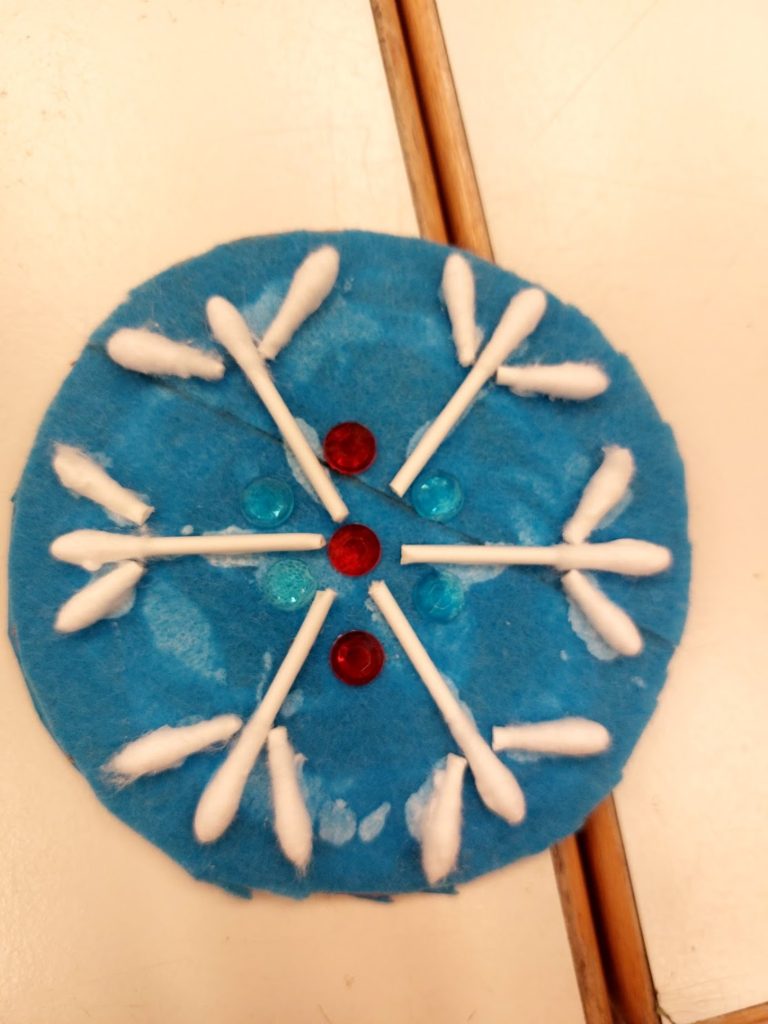

しゃぼん液を作って遊ぶ(Seifenblasen selbermachen)

「しゃぼん液を作って遊ぶ(Seifenblasen selbermachen)」 は子どもたちに大盛況な催し物でした。

馬用の飼い葉おけや運搬用の1輪車を借りて台所洗剤と砂糖で大量のしゃぼん液を作りました。私は大量のシャボン液を作ったことは一度もなかったのですが、若いスタッフが見守っている手前、飼い葉桶でしゃぼん液を作るのは今日で100回目ですというような態度で液を作りました。

針金ハンガーに毛糸を巻いて自作した道具で大きなシャボン玉ができたとき、ドイツの子どもたちが「しゃぼん玉の蛇だ(blasen Schlange)」と大喜びしていたのが印象的でした。

子どもたちはしゃぼん玉を飛ばすことに飽きると、液を泡立てることに熱中し始め、紙コップに入れたしゃぼん液を極限まで泡立てて高さを競いあっていました。終わった時にはどこもかしこも泡だらけになりましたが、とても楽しい催し物になりました。

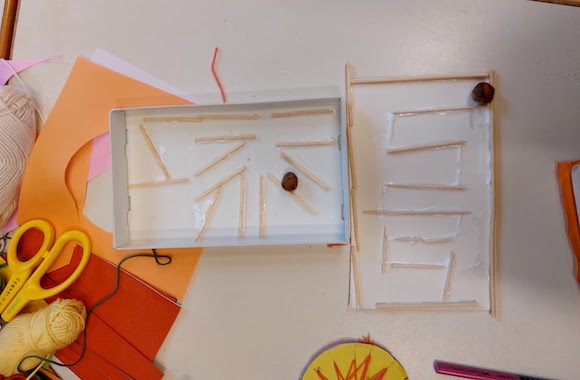

迷路作り(Labyrinth)

また「迷路作り(Labyrinth)」で空き箱に竹ひごで順路を作り、木のビーズを転がして遊ぶ迷路を作った時にも静かな熱狂のようなワクワクの瞬間がありました。ドイツ人の男の子に、こんな迷路がつくれるよと説明すると、すごい速さで竹ひごを手で折りながらボンドで貼り付け、自分がイメージしたルートをつくっていました。そして思い通りのルートができたとき、彼はとても満足した笑顔を見せてくれました。

ひらめきが生まれる

これらの子どもたちがとても楽しく遊んで、満足した表情を見せてくれる催し物にするために必要な要素が2つあると私は考えています。

1つ目は子どもたちの「ひらめき」や「即興」を素早く具現化できる扱いやすい素材が十分にあること。 2つ目は「ひらめき」や「即興」によって遊びが変化していくことを受け入れる精神的および環境的な「余地」があることです。

「素材」と「精神的な余地」

1つ目の素材に関して、私は催し物のときに気楽に使える日用品や廃材や、集めれば使える自然素材を用意し、子どもたちにどんどん使ってもらいます。子どもたちが自分の力の範囲で加工できる材料を選ぶこと(例えば竹ひご、柔らかい針金など)も、「ひらめき」をすぐに形にするための大切な要件です。

2つ目の「精神的な余地」に関して、工作の時に一応見本をもってはいきますが、その場で子どもたちが作りたいものを作ってもらいます。

なぜなら、冒険遊び場は、気分が乗らなければ作らなくてもいいという場、また作ったものを評価される場でもないからです。だから失敗して形にならなくても、見本と全く違うものになってもすべて大丈夫です。

「環境的な余地」に関しても、泡だらけになってもだれも怒る人もおらず、遊んでいて汚れてしまうのはあたりまえという認識です。

催し物があってもやりたい人がやればよくて、飽きたら遊具で思い切り遊べる。汚れてもいい自由、選択の自由、評価されない自由、行動の自由、つまりわくわくの自走を途中でとめる邪魔の入らない環境が確保されていることが大切になります。

さらに私が催し物をしている日は大人が入場できない日なので、ハザード(子どもが自分たちの力で予測・対処できない危険)でない限りスタッフが子どもの遊びに介入することはありません。

「今・ここに集中している子どもの姿」

はたからみたら子どもが泡だらけで遊んでいたり、廃材で迷路を作ったりしているだけなのです。しかしその瞬間、彼らはたしかに「今・ここ」の瞬間を「生きている実感」を味わっていたのではないかと私は思っています。

日本においても冒険遊び場や家庭などあらゆる場所で、ワクワクを実感できる遊びの時間を大人も子どもも一緒に楽しめるような「精神的な余地」「環境的な余地」があったらいいなと思います。

*ドイツ語の訳、発音については

在間 進 編集責任『アクセス独和辞典 第4版』三修社、2021を参照。

岡田真理子さん

ご主人の仕事の関係で2021年に家族と共にドイツに駐在し、現在ドイツ滞在4年目を迎えている。ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン州の州都デュッセルドルフのオーバーカッセル冒険遊び場で Praktikum(実習生)として活動中。

ドイツの冒険遊び場で働く中で経験したことを子どもの遊びの活動に携わっている方々にエピソードごとにお伝えできたらと思い、今回のコラムを執筆している。