【海外遊び場紹介チャンネル】ドイツ編 第5弾 Winterspiele【日本語訳:冬の遊び】

TOKYO PLAYが持っている国内外のネットワークを活かして、海外での遊びに関する取り組みを紹介していきます。

ドイツ編では、オーバーカッセル冒険遊び場で Praktikum(実習生)として活動されている、岡田真理子さんが現地の様子を執筆しています。

この企画が、みなさんにとって新たな気づきのきっかけになれば幸いです。

第1弾・第2弾・第3弾・第4弾 はコチラから。

第5弾 Winterspiele【日本語訳:冬の遊び】

エピソード1 zusammenspielen【日本語訳:一緒に遊ぶ】

オーバーカッセル冒険遊び場には人工の池があり、暑いときは水浴び、それ以外の時はプラスチックタンクの上に木材を置いた手作りのいかだに乗って遊べます。

また掃除で水が抜かれている時は、スケートボード場に早替わりします。

2月の厳冬期、池の水が凍って、たくさんの氷ができました。

子どもたちは池から氷を引っ張り上げて自分の陣地に引き上げる遊びに熱中していました。

遊びは白熱し、氷の取り合いからドイツの子どもたちと日本の子どもたちの間で喧嘩になりました。

Fさんが喧嘩を仲裁していたので見に行ったら「これだけたくさん氷があるのに、一部の氷を取り合うのは無意味だからやめなさい。」と説明しています。

私が、日本の習慣から「氷を取り合わないでみんなで分けて一緒に遊ぶようにしようね。」と説明したらFさんは「一緒に遊ぶ必要は全くないし、氷を分け合う必要もない、ただたくさんある氷の一部を取り合うことは無意味だからやめたほうがいいだけだ。」と言われはっとしました。しかし喧嘩自体については“ganz normal(まったく当たり前のこと)”だと言っていました。

無意味なことはやめたほうがいいという諭し方は論理的ですっきりしているなと感心しました。一緒に遊ぶ必要はないという考え方は個人主義の強いドイツならではだと思います。調和をめざす日本のやり方とは違う解決方法もあるのだなと私も日本の子どもたちも感じた経験でした。

エピソード2 Unsichtbare Tinte【日本語訳:あぶり出し】

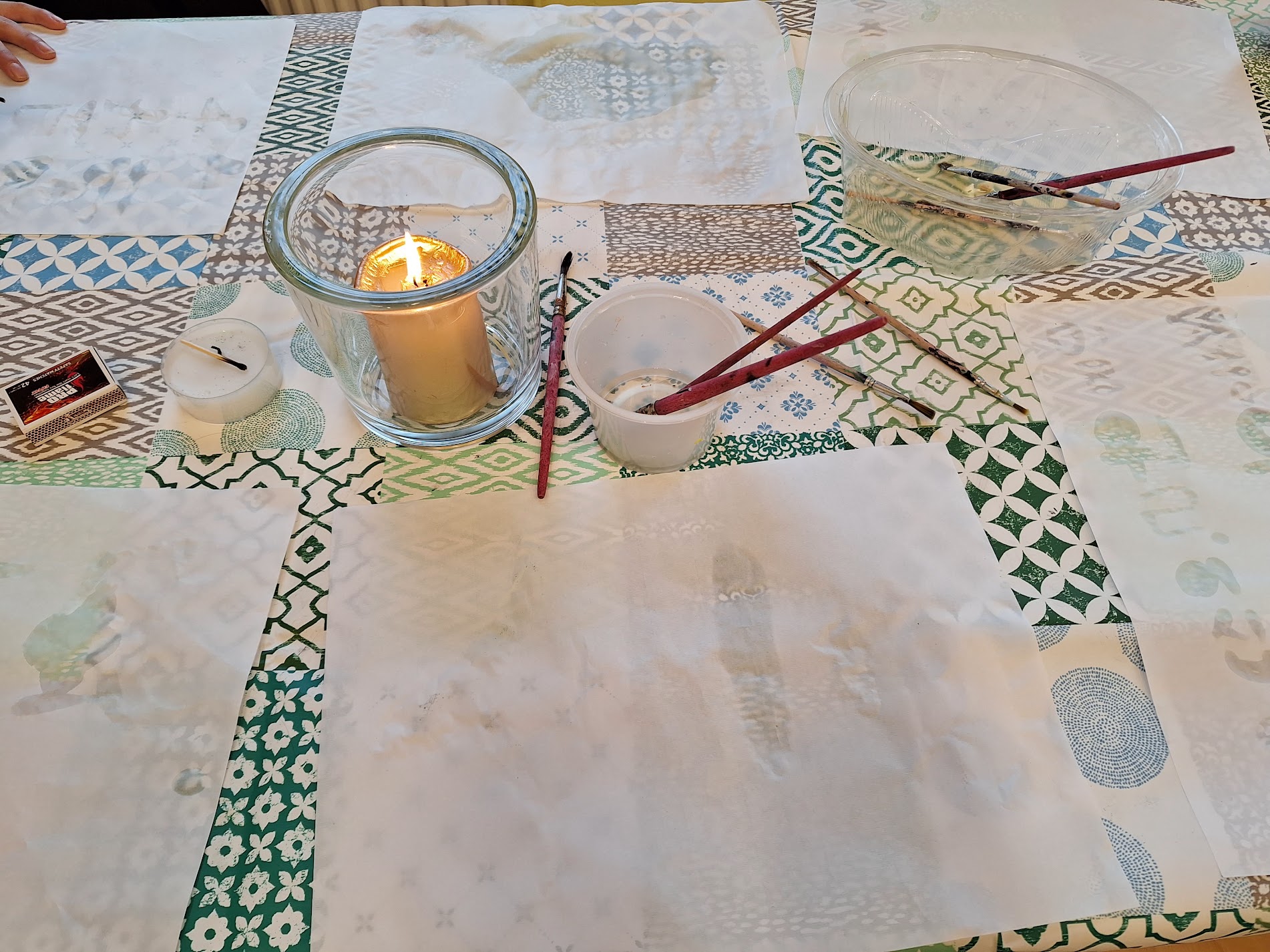

1月の下旬、16時半には真っ暗になってしまうドイツの冬の季節にぴったりな催し物はなんだろうと考え、火を使う「あぶり出し」をすることにしました。

私があぶり出し(“Unsichtbare Tinte”見えないインク)をやりたいといったら、ぺダゴーゲのLさんがそれならろうそくを使ったら、とろうそくを貸してくれました。

まず子どもたちとレモンを切って絞って、レモン汁を作りました。そしてレモン汁で半紙に絵や文字を書き、乾かしました。

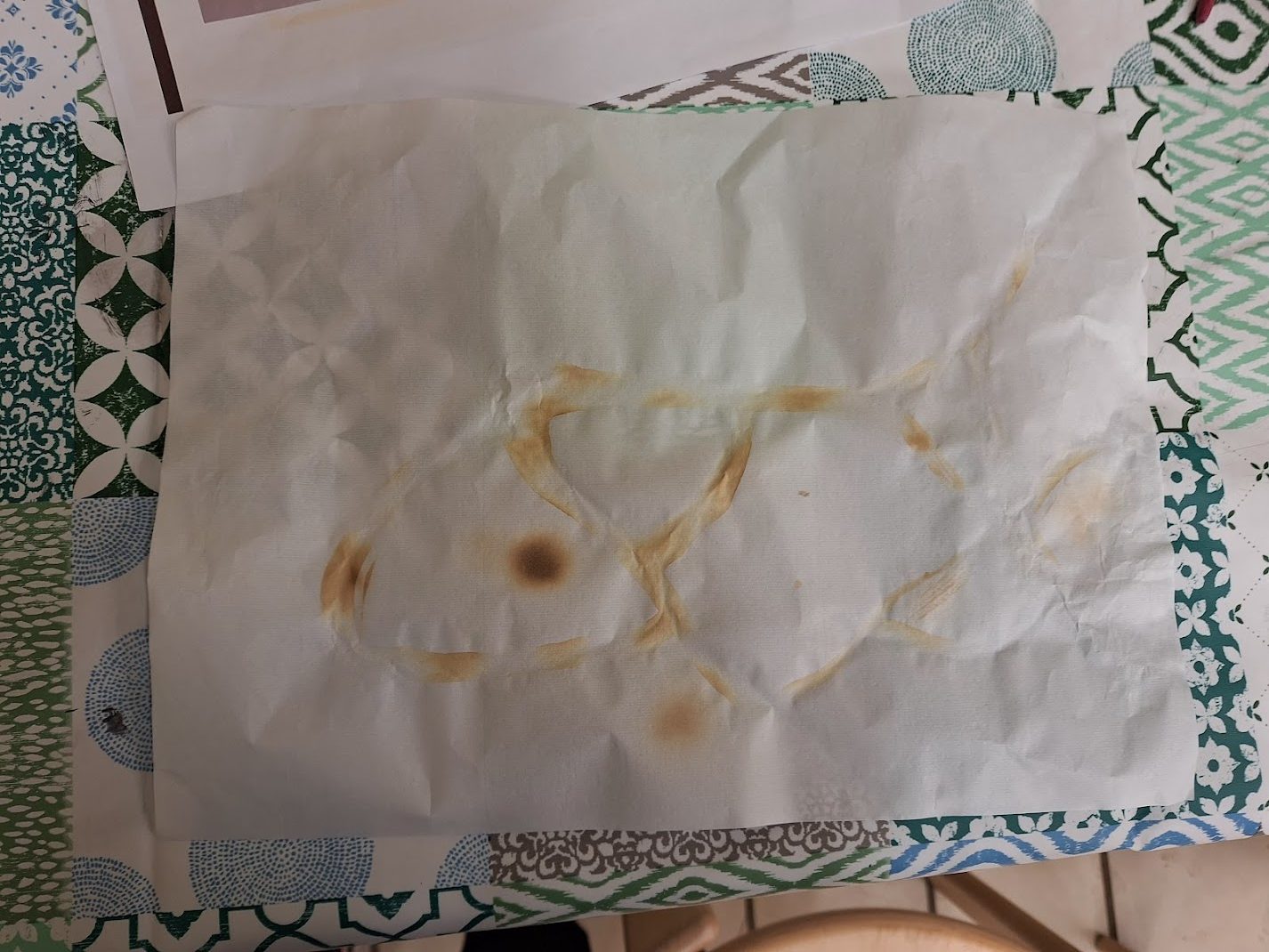

子どもたちは早くあぶり出しをやりたくて乾くまで待ちきれない様子でした。乾いた半紙は外のテーブルのろうそくの火であぶりました。

文字が浮きでてくると子どもたちはワクワクに満たされ、あぶり終わったらすぐに次の紙を書きに走って室内と外を往復していました。暗闇の中ろうそくで紙をあぶる私たちの様子をみたドイツの子たちも好奇心をもってくれ、一緒にあぶり出しをしました。

そして日本の子どもたちと同じようにワクワクに堪えられない様子で室内と外を往復していました。子どもたちが自分でやりたいという場合は自分であぶってもらいました。

しかし、薄くて燃えやすい半紙とろうそくの火の間の距離の取り方が難しく、半紙を全部燃やしてしまうこともありました。

催し物が終わりLさんに、「火に近づけすぎて、紙が燃えてしまうことが多かった。」と報告すると「うん、見ていたよ。でも火に親しむ良い訓練になったね。」と言ってくれました。

ドイツの一般の公園でも火を使った遊びは禁止されていますが、冒険遊び場には一般の放課後学童施設の目標に加え、特有の目標「自然のエレメント(風、火、水、土)に親しむ」、「危険とうまくつきあう」があるので半紙を燃やしてしまっても咎められることもなく「良い練習」という評価になりました。

このLさんの評価を聞いて、しっかりした冒険遊び場固有の目標と理念、ここでしかできない体験の価値をスタッフが理解し共有しているからこそ、私や子どもたちが小さなリスクをためすことができたのだなと理解できました。

岡田真理子さん

ご主人の仕事の関係で2021年に家族と共にドイツに駐在し、現在ドイツ滞在4年目を迎えている。ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン州の州都デュッセルドルフのオーバーカッセル冒険遊び場で Praktikum(実習生)として活動中。

ドイツの冒険遊び場で働く中で経験したことを子どもの遊びの活動に携わっている方々にエピソードごとにお伝えできたらと思い、今回のコラムを執筆している。