【11/20は世界子どもの日】遊ぶように、子どもの声を聴く――未就学児、障がい児、外国ルーツの子どもたちの声が政策に届くまで

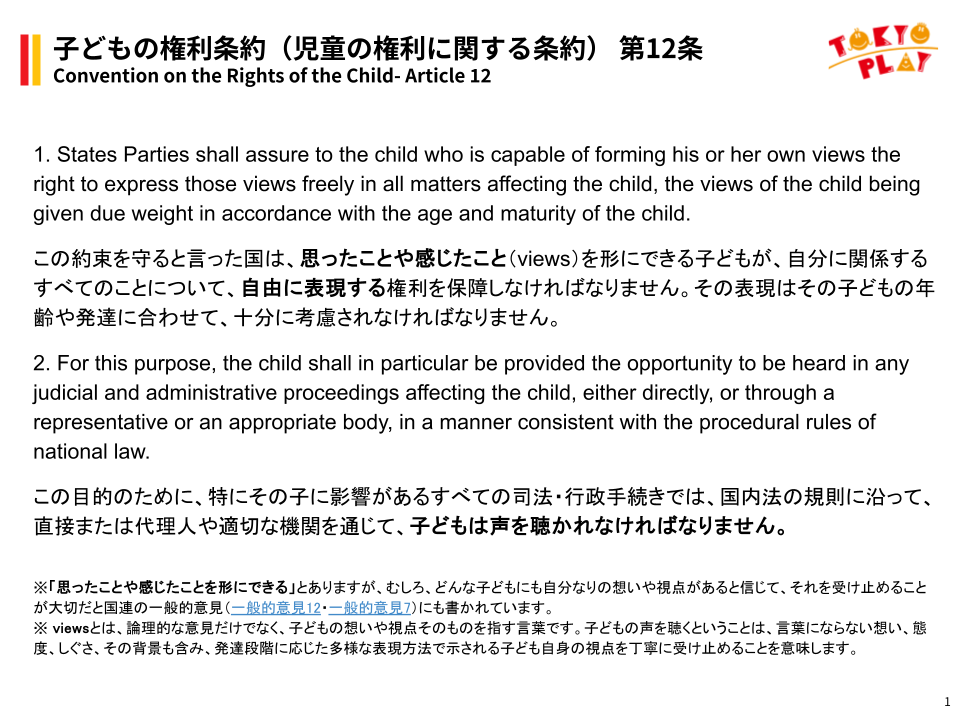

11月20日は「世界子どもの日」。1989年のこの日、子どもの権利条約が国連で採択されました。2025年は国連創設80周年にあたり、子どもの権利保障の重要性があらためて注目されています。条約第12条は、すべての子どもが自分に関係のあることについて思ったことや感じたこと(views)を受け止められる権利を保障しています。

TOKYO PLAYは、 この世界子どもの日を機に、第12条がより広く理解されるよう、誰にとってもわかりやすい言葉で訳してみました。

■子どもの権利条約 第12条■

1. States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the right to express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child.

この約束を守ると言った国は、思ったことや感じたこと(views)を形にできる子どもが、自分に関係するすべてのことについて、自由に表現する権利を保障しなければなりません。その表現はその子どもの年齢や発達に合わせて、十分に考慮されなければなりません。

2. For this purpose, the child shall in particular be provided the opportunity to be heard in any judicial and administrative proceedings affecting the child, either directly, or through a representative or an appropriate body, in a manner consistent with the procedural rules of national law.

この目的のために、特にその子に影響があるすべての司法・行政手続きでは、国内法の規則に沿って、直接または代理人や適切な機関を通じて、子どもは声を聴かれなければなりません。

※「思ったことや感じたことを形にできる」とありますが、むしろ、どんな子どもにも自分なりの想いや視点があると信じて、それを受け止めることが大切だと国連の一般的意見(一般的意見12・一般的意見7)にも書かれています。

※viewsとは、論理的な意見だけでなく、子どもの想いや視点そのものを指す言葉です。子どもの声を聴くということは、言葉にならない想い、態度、しぐさ、その背景も含み、発達段階に応じた多様な表現方法で示される子ども自身の視点を丁寧に受け止めることを意味します。

■声をあげにくい子どもたち

このように、条約第12条では、すべての子どもが自分に関係のあることについて自由に自分の声(views)を表現し、受け止められる権利を保障しています。

しかし、現実には「声をあげにくい」子どもたちがいます。未就学児、障がい児、外国ルーツの子どもたち——こうした子どもたちの声を、どのように聴き、政策に反映していくのか、国や自治体が直面している課題です。

また、困難の度合いに関係なく、たくさんの子どもが大人に声を表現することすら諦めてしまっているのが現状です。

TOKYO PLAYは、この課題に一つの答えを示してきました。それが、「遊ぶように子どもの声を聴く」という実践です。

■ 遊びの場だからこそ、子どもは自分らしくいられる

こども家庭庁は「声をあげにくいこども・若者」への意見聴取として、現場に出向いて意見を聴く「アウトリーチ型意見聴取」を推進しています。TOKYO PLAYは、プレーパークの立ち上げ支援、インクルーシブな遊び場の運営支援、道路や公園での「みちあそび」の推進など、子どもの遊び環境をつくる中間支援組織として長年活動する中で、この手法を実践してきました。

遊びの場では、子どもたちは自分らしくいられます。言葉だけでなく、表情や身体の動き、遊びの選択そのものが、子どもたちの「声(views)」となります。遊ぶように聴くからこそ、届く声があるのです。

■ 狛江市の挑戦――「決める前に、子どもに返す」

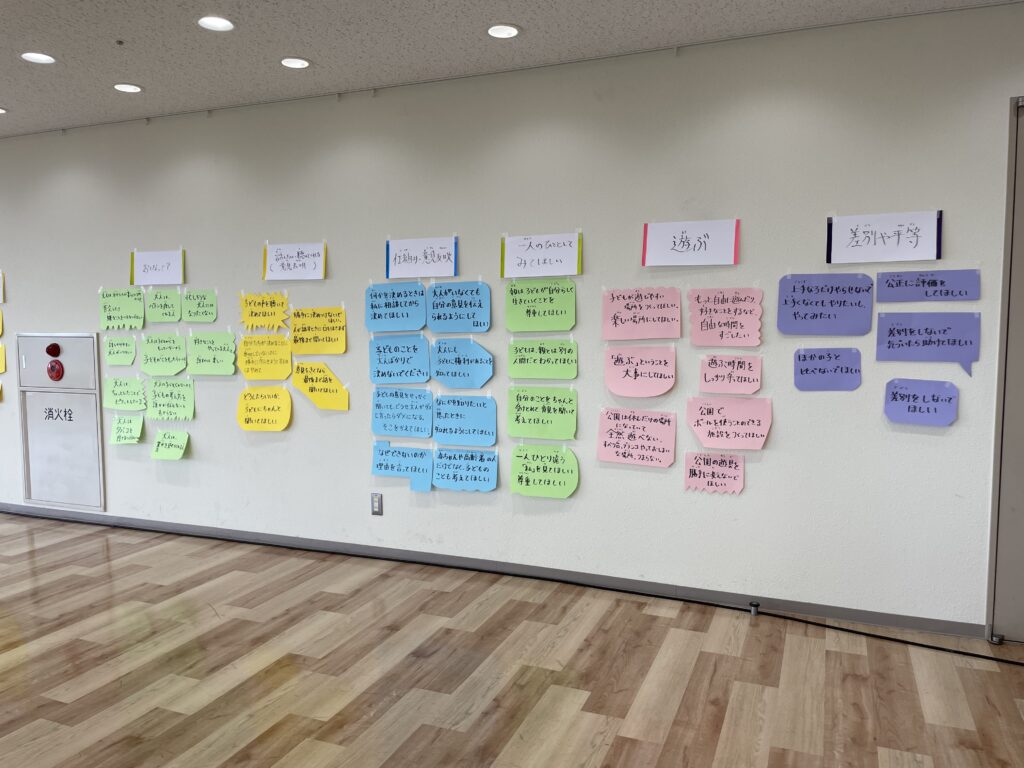

2024年度、狛江市では子どもの権利条例制定にあたり、TOKYO PLAYが子どもたちへのヒアリングを担当しました。全国的にも先進的な取り組みとなった理由は、次の3点です。

1. 幅広い子どもたちへのアウトリーチ

集合型ワークショップでなく、幼稚園を含む様々な場へ出向いてヒアリングを実施。未就学児の声も含めた子どもの声を、丁寧に受け止めました。

2. 決定前のフィードバック

行政が方針を確定する前の段階で、子どもたちの声とともに市民(大人)の受け止めも可視化し、子どもたちに返しました。「聴きっぱなし」ではなく、子どもの意見表明権を実質的に保障する実践です。

3. 応答しながらともにつくる

つづく2025年度には素案を検討するワークショップを複数回行い、子どもを含む参加者からの声をもとに、条文や前文をつくっていきました。子どもと大人合同のワークショップでは、市民とともに子どもの声を聴く仕組みをつくりました。子どもの声が、地域全体で受け止められる土壌を育てています。

参考:

狛江市ヒアリング・フィードバック資料公開

狛江市ワークショップ実施報告

■ 東京都での実績――のべ1,100名以上の声を対面で

東京都では、2010年度に福祉保健局から子どもの声を聴く事業を受託したことに始まり、近年では、2023年度・2024年度に子供政策連携室から事業を受託しています。この2年間で小学生から高校生まで、のべ1,100名以上の子どもたちの声を対面で聴いてきました。

その場所は、児童館、学童、プレーパーク、こども食堂、日本語学校、フリースクール、放課後等デイサービス、児童養護施設——子どもたちがいる、あらゆる場所です。

東京都以外でも、世田谷区をはじめ、複数の自治体で子どもの声を聴く取り組みを重ねています。

参考:

東京都子供政策連携室 居場所ヒアリング 実践事例集・フィードバック資料

■ 子どもの声を聴くことを、「あたりまえ」に

子どもの声を聴くことは、特別なことではありません。こども基本法でも示された大人の義務であり、あたりまえのことです。

しかし、それを実現するには、子どもの声を聴き、届ける専門性と、子ども・市民・行政が協働する仕組みが必要です。TOKYO PLAYは「遊ぶ」ということを大切に、すべての子どもの声(views)が政策に届く社会の実現を目指しています。

世界子どもの日にあたり、私たちと一緒に考えてみませんか。

あなたのまちで、子どもたちの声は聴かれているでしょうか。